CATVシステム構成として主流の「HFC方式」(Hybrid Fiber-Coaxial)をご説明します。

HFC方式は、光と同軸のハイブリッドのシステム構成です。

HFC方式は、CATVシステムの構成を表していて、光ファイバーと同軸ケーブルのハイブリッドの方式です。

センター設備から光ノードまでは幹線系伝送路の光ファイバーを利用して、それ以降は同軸ケーブルによって加入者宅まで伝送します。従来のCATVシステムの構成では、主流の方式です。

「ふたつの要素を組み合わせて作られたひとつのもの」という意味です。

ハイブリッドという言葉は、従来のガソリンと新しい電気を組み合わせた動力源とした自動車「ハイブリッドカー」がよく知られていますね。

CATV局のセンター設備から出た光ファイバーは、スター型に光ノードまでを構成します。

また、光ファイバーを利用すれば、より遠くの場所まで信号を送ることができますから、広範囲の場所を1つのセンター設備で対応することができます。

1つの光ノードから同軸ケーブルでカバーするエリアは、大体約2,000世帯から500世帯程度をカバーします。

そのカバーするエリアをセルとも言いますが、HFC方式の初期は約2000世帯と言われていましたが、その後のインターネットの通信速度向上のために、2000→1000→500という感じでどんどん減っていきました。

HFC方式に対して、もうひとつ代表的なCATVシステムの構成として、センターから加入者宅までを光ファイバーとした「FTTH方式」があります。

HFCは、このFTTHに対抗するマーケティング的な意味で、「光ハイブリッド」「FTTN(Fiber to the Node)」と呼ばれる場合もあります。エンジニアの場合は、「HFC」が大部分ですね。

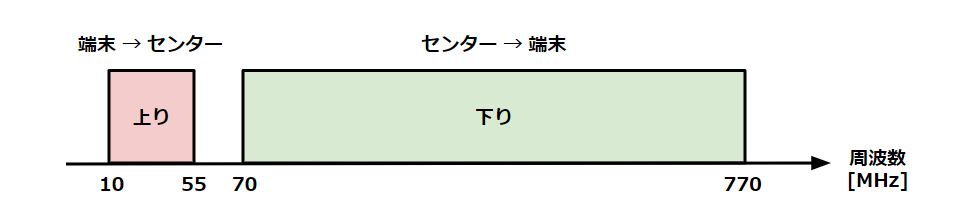

周波数帯域 「下り」と「上り」

HFC方式の周波数帯域は、下りと上りの2つに分かれて、下りのみ対応している場合は片方向、両方を対応しているものは双方向と言います。

下りは、センター設備から加入者宅への方向に伝送する周波数70MHz~770MHzで、上りは、下りの逆方向(加入者宅からセンター設備)に伝送する周波数10MHz~55MHzです。

下り70~770MHz、上り10~55MHzは国内の一般的な機器の仕様です。使用する機器によっては周波数は違いがありますが、下りは周波数の高い方で、上りは周波数が低いです。

下りの周波数範囲は、上りに比べて10倍以上の広い範囲ですから、下りは伝送容量が大きいことになります。放送は、センターから端末方向の下りを利用するので当然といえば当然なのですが、通信は双方向ですから上りも利用します。DOCSIS3.1にあわせて、上り通信速度の向上のために、上り周波数範囲を拡大する取り組みが米国を中心にあります。

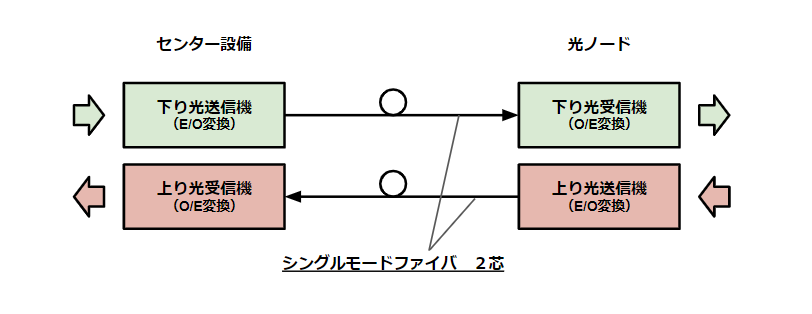

光波長 1310nm、シングルモードファイバー、下りと上りは別芯

センター設備~光ノード間は、光波長は1310nmで光伝送損失が少なくて長距離伝送に適しているシングルモードファイバーが利用されて、下りと上りとは別々のファイバー芯です。

下りは、センター設備の下り光送信機で“電気信号から光信号へ”(E/O)変換されて、光ノードの下り受光部で“光信号から電気信号へ”(O/E)変換されます。

上りは下りとは別のファイバー芯で、光ノードの光送信部で“電気信号から光信号へ”(E/O)変換されて、センター設備の上り受信機で“光信号から電気信号へ”(O/E)変換されます。

- 光波長 1310nm(1.31μm)

- シングルモードファイバ、2芯(下り・上り各々)

- 下り センター設備→光ノード、上り 光ノード→センター設備

上り流合雑音の問題

HFC方式は、上り流合雑音の問題がよく言われます。

上り流合雑音とは、上り帯域の雑音(ノイズ)が、上り方向(端末→センター)へ集約されて加算された雑音のことを言います。

この流合雑音があまりに多いと、収容するCMTSの上りポートでDOCSIS信号が正しく読み取れなくなり、インターネットサービスに影響します。

下り方向(センター→端末)の問題は、問題発生した箇所からそれ以降の端末側で障害となりますので、問題が発生していない系統は大丈夫です。

一方、上り流合雑音が厄介なのは、問題が発生していない系統も上り集約された信号として、影響を受けてしまうことです。